磐船神社|饒速日尊降臨の地は浄化と癒しのパワースポットだ!人気の「岩窟巡り」も再開!

磐船神社は、大阪府交野市私市に鎮座する神社である。大阪府と奈良県の県境、交野市から生駒へ抜ける国道169号線沿いを流れる「天野川」の川辺にある。

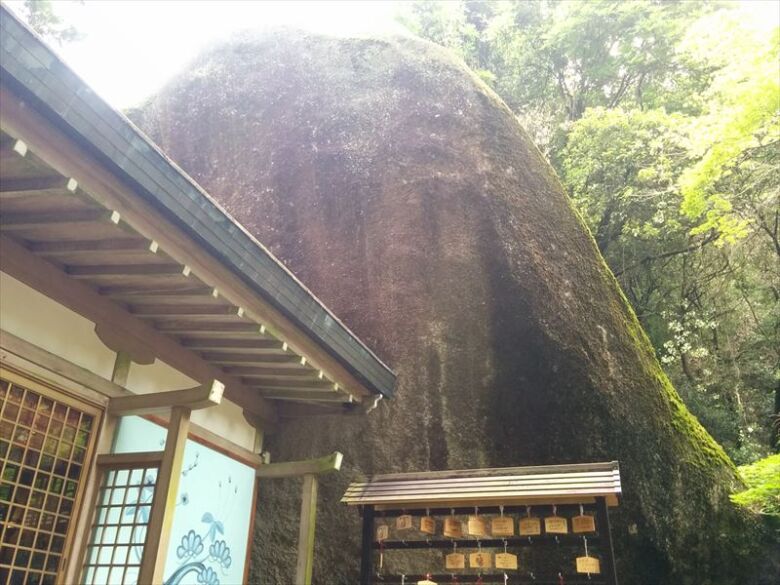

こちらの特徴は、船型の巨石をご神体とする神社であることと、岩窟巡りだろう。

岩窟巡りは、山から転がってきた巨石が天野川に折り重なるように横たわっていて、その巨石の隙間を昇ったり滑り落ちたりしながら進む修験道の修行一種である。生まれ変わることができるという。

磐船神社について

磐船神社の概要

- 所在地 大阪府交野市私市9-19-1

- 電話番号 072-891-2125

- 主祭神 饒速日尊

- 社格 なし

- ご利益 厄払い、仕事運

- 公式HP http://www.osk.3web.ne.jp/

アクセス

最寄り駅

- 近鉄「生馬駅」からバスで「北田原」下車、徒歩12分

車でのアクセス・駐車場

- アクセスは容易

- 駐車場あり(無料)

マップ

磐船神社の創建

磐船神社の創建年代は不明である。

弥生時代の末から古墳時代にかけて、饒速日尊の6世孫であるところの伊香色雄命が大和から磐船を抜け天野川流域に住み着き農耕文化を伝えた。伊香色雄命の一族が後の肩野物部氏となる。

その伊香色雄命なのか、その子なのか、いつの頃かわわからないが、祖神である饒速日尊を氏神として降臨伝説の地に祀ったであろうことは想像に難くない。

磐船神社の祭神

祭神は饒速日尊。

船型の磐座「磐船石」をご神体とし、その磐座に宿る神を崇拝するとういう「磐座信仰」の形式を今に残す。その磐座に宿る神こそが饒速日尊なのである。

正式名称は、天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあめのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)という、とんでもなく素晴らしい神名なのである。

先代旧事本紀によると、饒速日尊は、、、

- 天孫瓊瓊杵尊より先だって、

- 十種神宝をもち、

- お供を32名従えて、

- 空飛ぶ天の磐船に乗ってやってきて、

- 河内國の河上の哮ヶ峯に天降り、

- 日本という名を初めて発したとされる天孫

天孫(天照大神の孫)であり、十種神宝を持つということは天照大神のお墨付きがあるということであるからして、仰々しい神名であることも頷けるのである。

では、ここが降臨の地と言えるのかどうか、、、

- まずは、磐船神社の北西の山を哮峯といい。(後付けかもしれないが。)

- そして、太古の大阪平野は海で、交野付近まで入江になっていた。船で近づくことも容易だった。

- さらに、生駒山系の北の端で標高が低く、天野川が流れているので、難なく大和へ入ることができる。

- 極め付けは、船のような形状をした大きな大きな岩が、山肌からニョキっと突き出ている。

となると、ここを饒速日尊降臨の地としないわけにいかないのでる。

磐船神社のご利益

饒速日尊の持つ神宝の霊力で、起死回生、病気平癒のご利益を頂けること間違いなしである。

磐船神社 参拝記録

大阪府の交野市から天野川沿いに生駒山地に入り、奈良県に入る少し手前にトンネルがある。そのトンネルの手前を右に入ると、坂を上がったところ左手に「磐船神社」の看板が見えてくる。

▼下の画像は、奈良側からの撮影。

境内の空きスペースに駐車してもいいのだが、神域に車で乗り入れることに抵抗感がある。よって。私は遠慮したい。

(大阪から来た場合)磐船神社を通りすぎて50mぐらいのところに、無料の駐車場がある。トイレも完備されているので、こちらに停めることをおすすめする。

鳥居をくぐって神域へ。

正面に赤い欄干の橋がある。それを渡ると社務所。と言っても普通の住宅である。この橋の上、とても気持ちのいい場所だ。是非とも立っていただきたい。そして天野川を覗きこんでいただきたいのである。

下を流れる小川が本来の天野川。橋から上流方向を見ると、緑豊かなせせらぎが。

一方、下流を見ると、巨石がゴロゴロと。薄暗くて神秘的。

しばらく、ここで癒されることにしよう。

さて、鳥居の横の巨石。なにやら和歌が刻まれた石板を埋め込んである。そして、あまりかわいくない置物があったりして、ちょっと興ざめなのだが、、、

この巨石の前、すごく穏やかな優しい気が漂っている。川からの気が、ここに溜まってる感じだろうか。ここも癒し効果ありだ。

すこし下流側に進むと不動明王が刻まれた巨石がある。神仏習合、山岳信仰の名残であろう。

般若心経と真言を唱える。過去いろいろとあって、不動明王と弘法大師は、私を正しい道に導いてくれると信じてる。

その右にはお稲荷さんの小さな祠があった。

川を挟んで対岸を覗くと、巨石に刻まれた四体の仏像を発見。

これは鎌倉時代に刻まれたという大日如来・観音菩薩・勢至菩薩・地蔵菩薩。

実は、この巨石は平安時代には住吉四神をお祀りした磐座だったらしく、鎌倉時代になって住吉四神の本地仏を刻んだものだという。

では、物部氏がその祖神であるところの饒速日尊をお祀りしたのが創建だとする磐座神社に、なぜ住吉四神が祀られていたのか、、、

物部氏と蘇我氏の宗教戦争で物部氏の宗家が滅亡してからというもの、その祖神である饒速日尊をお祀りすることがはばかられた時代があり、河内の古い物部系の神社の多くは、饒速日尊をお祀りする代わりに、住吉神をお祀りしたり、神名を変えてこっそりとお祀りしたらしい。

さて、このあたりは、川に近いということもあってか、初めに感じた穏やか系の気とは違って、清涼感のある浄化系のパワーを感じることができる。

磐船石

一段降りて、いよいよ巨大な磐船とご対面!いやいや最初から見えていたのだが。。。

でかいことより、この大きな大きな石が、なぜ倒れてこないのか?拝殿に支えられているとも思えない。

二拝・二拍手・天津祝詞×3回奏上・一拝。体が前後左右に揺さぶられる感覚に身を委ねる。

岩窟巡り

拝殿のすぐ横に岩窟巡りの入口がある。

磐船神社の名物で。これが目当てで来られる方が多いと聞く。。私が滞在した小一時間の間に、10名ぐらいの方々が、この穴に吸い込まれて行かれた。

天野川の上に積み重なった巨石の間を、すり抜けて進んでいく「岩窟巡り」。これはナメてかかると恐ろしいことになる。何年か前に、この岩窟内で事故死された方がいらっしゃった。痛ましいことである。

安全が確保されるまで岩窟巡りは閉鎖されていたのだが、このほど再開された。どのような安全対策が施されたのか、私は知らない。

それでも、社務所で拝観料500円を支払う際には、宮司さんからその危険性の説明がなされるし、一人では入れてもらえない。その危険度が想像できよう。

神社には、いろんな神霊がおられる。そして、岩窟の中は当然ながら暗く、川が流れているので当然ながら湿っぽい。。。

若いカップルが、キャッキャ言いながら吸い込まれていくのを確認してから神社をあとにした。少しく、うらやましく思いながら。。。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません