神主さんに教えてもらった神社の参拝方法。叶うお願い事のやり方は?

「神社は個人的なお願いをするところではない」なんて聞いたことありませんか?

これって本当なのでしょうか。神社の宮司さんに聞いてみました。

神社参拝の基礎知識や基本的な作法の手順についてもあわせて、ご紹介したいと思います。

では、正しい参拝方法やマナーを身に付けて、心置きなく参拝しましょう。

参拝方法に決まりは無い?

こんなこと言うと、???と思われるかもしれませんが、私自身は、はっきり言って、特に決まりはないと思っていました。

ただ単純に、失礼な言動は慎むこと、そして不浄なものを持ち込まないことぐらいを注意すれば問題はないだろうと。

このあたりを、私の氏神様の宮司さんに聞いてみましたので、ご紹介しましょう。

基本、その考え方は間違ってはないです。絶対的な決まりはないです。

神様のご加護を頂きたいと思うなら、まずは、神様を尊ぶ気持ちや謙虚な気持ち、いわゆる畏敬の念、それと感謝の気持ちを持って神前に立つことを心掛けるべきですよね。

さらに、その畏敬の念と感謝の意を態度で示した方がより良いでしょう。

じゃあ、どうすれば態度で示すことができるのでしょう。

神社庁が、その方法(ガイドライン)を示してくれてます。

それが一般的に見る、二拝二拍手一拝をはじめとした参拝の所作なんです。

それを守ってれば間違いないということなんですよ。

なるほど、、、ですね。

ルールはない。でも神様の前ではキチンとしないといけない。そのキチンとする作法が一般的に言われている作法(ガイドライン)。

実際、きれいな所作で参拝している姿は、見ていて気持ちのいいものです。ということは、神様も気持ちよく思ってくださるんじゃないかなと思いました。

お願いごとをしてもいいの?

「神社とは国家の安寧を祈る場所で、個人の願いを訴える場所ではない」という主張が散見されますが、どうお考えですか?

と問いますと、、、

宮司さん曰く、

古代から現代に至るまで、国家が危機に面した時、天皇は、宮廷内や畿内の主要な神社に幣帛を奉って、危機回避の祈願をしてきました。

私どものような小さな神社でも、大震災や豪雨災害などのときには、哀悼・復興の祈願を行いました。

ですから、神社は国家の安寧を祈る場所であることに異論はないです。

だからといって、個人的なお願いをしてはいけないとも思ってません。

たとえば、氏神の考え方はどうなりますか?

それぞれの部族がそれぞれの祖神や奉斎する神を祀り、部族の繁栄を祈ってきた。この歴史は、どう考えましょう。

ですから、人は皆、それぞれの立場で、それぞれの幸せを願っていいのです。

それぞれの立場や環境、すなわち、学生なら学業向上を祈り、お年頃になると縁結び、結婚すれば子宝・安産、家庭を持てば家内安全、お店を持てば商売繁盛、会社を持てば事業繁栄、、、、その最高峰が、天皇による国家安寧の祈り。

これらは個人的な祈りではありますが、結果として、学力レベル向上・人口増加・産業発展、、、全て、国の発展につながる祈りだと思いませんか?

これも、なるほど!と思いました。私は納得しました。

私達の幸せが、国家の安定につながるんですもんね。

参拝のガイドライン

というわけで、願い事をしてもいいということが判りましたので、神様に畏敬の念と感謝の意を示しながら、心置きなく参拝しましょう。

ではここからは、神社庁が推奨する参拝方法のガイドラインをアレンジした参拝方法をご紹介していきます。

清潔に

神様は不浄を嫌います。ですから、神殿に立つ前に、身に付いた罪や穢れを祓う手続きが必要。

まずは、禊です。

禊は海に潜ったり、滝に打たれたりして、体を清める行為のことです。

でもそんなこと無理でしょうから、参拝当日の朝に入浴やシャワーなどで体を清めましょう。

せめて前日の入浴時に、「明日は神社にお参りだ」と思いながら念入りに洗う感じでもいいと思いますよ。

服装

服装は、派手なものや露出度の高いものは避けます。

七五三・お宮参り・厄払いなどのご祈祷を受ける場合は正装が望ましいです。

正装とは、男性はスーツ、女性は着物もしくはスーツ、学生は制服もしくは準じたものとなります。

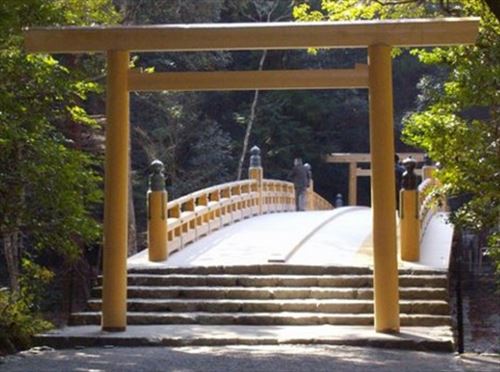

鳥居のくぐり方

鳥居では、一旦立ち止まり、直立し、一揖(45度の礼)をします。

このとき、鳥居の真ん中(正中)ではなく、端(柱の横)で行います。正中は神様の通り道ですので避けるのです。

帽子やマフラーなども外すと良いですよ。

内参道の歩き方

鳥居を一歩くぐるとそこは神域ですから、飲食や大声で騒ぐことなどは慎みましょう。

鳥居から神殿までの参道を内参道と呼びます。

内参道を進むときも、正中(真ん中)を避けて端を通ります。

右側通行か左側通行かは、手水舎がどちら側にあるかで決まりますが、基本は左側でしょうか。

二の鳥居、三の鳥居と進むにつれて神域の深さが高まります。

手水の作法

手水の使い方は、

①まず右手で柄杓を持って水を汲みます。

②左手をすすぎます。

③柄杓を左手に持ち替えて右手をすすぎます。

④右手に持ち替えて、左手のひらに水を注いで、その手の中の水で口をすすぎます。

⑤左手に口をつけたので、再度、左手をすすぎます。

⑥最後に柄杓を立てて、残りの水で柄の部分を洗い流します。

出来れば、①で汲んだ水で⑥まで行うのが望ましいです。

柄杓に直接口をつけるのはNG。

神社によっては、手水盤の水が汚れている場合があります。そんな水を口に入れるのは抵抗感がありますよね。そんな時は水ですすぐフリをしておきましょう。

ある神社では、柄杓の中にナメクジがいました、、、

祓戸社を探す

境内に入ったら、祓戸社を探しましょう。

祓戸社には祓戸大神という祓い専門の神様がお祀りされていますので、心身についた諸々の罪穢れを祓い清めてくれます。

作法は、

一揖 二拝二拍手一拝 一揖

です。

拝殿での作法(一般参拝)

正式参拝の場合は、神主さんが指示してくれるので、それに従えば大丈夫です。

なのでここでは、一般参拝の場合についてご説明申し上げましょう。

拝殿の前に進みます。このときも正中は避けて端に立つことが望ましいです。

初詣のような混雑時は、そうも言ってられないので、正中でもかまいません。

①お賽銭をいれ、鈴を鳴らします。

お賽銭は、供物を供える代わりになります。

鈴は、そのすずやかな音色で神様にお知らせするために鳴らします。ですから、すずやかに鳴らしてください。

②一揖(揖は45度の礼です)

これから参拝しますの意味。

③二拝(拝は90度の礼です)

腰ではなくて足の付け根から折り曲げるように行うと美しい拝になります。

④二拍手

胸の前で右手のひらを少し下にずらして、肩幅に広げて2回。手を少しずらすと、きれいな音になります。

⑤祈願を行います。

声に出して行うか心の中で。個人的には、他の参拝者がいる場合は声に出しません。たぶん迷惑だろうと思うからです。

⑥一拝(拝は90度の礼です)

腰ではなくて足の付け根から折り曲げるように行うと美しい拝になります。

⑦一揖(揖は45度の礼です)

参拝終了の挨拶。

⑧一歩そのまま下がってから振り向いて退出します。

すぐにお尻を向けたくないですから。

叶うお願いごとの方法

神前で、二拝二拍手したあと、、、

「祓い給い清め給え。神ながら守り給い幸い給え」

(はらいたまいきよめたまえ。かむながら、まもりたまいさきわいたまえ)

を三回唱えます。

もしくは、天津祝詞を3回。

そのあと、住所・氏名をお伝えして、日ごろの感謝の意を述べてから、願いごとをお伝えします。

たとえば、、、

大阪府大阪市中央区〇〇町に住んでいる〇〇です。いつもお守りいただき、ありがとうございます。

さて私は、〇月〇日に行われる〇〇大学〇〇学部の入試試験に絶対合格します。そのために毎日〇時間、勉強してきました。合格したら一生懸命勉強して、卒業したら〇〇になり、〇〇で困っている人たちのお役に立ちます。ですので、私の願いをお聞きいただきますよう、お願い申し上げます。

もっと複雑なお願いの場合は、鳥居をくぐったところから延々と心の中で説明します。できるだけ詳しく、神様が誤解しないように整理しながら。

これらのポイントは2つ。

神社では宣言すること。

心願は努力なくして成就しません。努力してきたこと、あるいはこれから努力することを改めて神前で宣言することで、努力できるんじゃないでしょうか。

そして結果とした現れる。有言実行というやつです。これが幸せを掴む極意でしょう。

詳細を説明すること。

神様は何でもお見通しだから言わなくてもわかる、、、という考え方もありますが、それではあまりにも他力本願だと思います。

自分が抱える悩み事などの複雑なお願いを神様に説明するために整理することが重要だと思います。その過程で自ずと解決策が見つかったり、別の見方に気付いたりすることがあります。

さあ、まずはガイドラインに則り、最低限のマナーを守って、正しく楽しく参拝しましょう!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません