鵲森宮|元四天王寺の鎮守「森の宮」は「守屋の宮」?不思議な空間だった。

大阪市中央区大阪城公園の南、JR森之宮駅すぐのところにある「鵲森宮」は、聖徳太子が589年に建立したという古社で、延喜式神名帳に小社として記載ある式内社である。

平安時代の古地図によると、当社の北方に天王寺跡との記載が見え、そこには物部守屋の邸宅があったとも伝わり、当社はその四天王寺の守護神だという。

鵲森宮 概要

- 所在地 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目14−2

- 電話番号 06-6941-9294

- 祭神 用明天皇、穴穂部間人皇后、 聖徳太子

- 創建年 593年

- 社格 式内小社、府社

- 公式HP

鵲森宮 アクセス

MAP

最寄り駅

- JR大阪環状線・地下鉄鶴見緑地線「森の宮」徒歩1分

駐車場

- なし

鵲森宮の祭神

主祭神は、用明天皇、穴穂部間人皇后、聖徳太子。

用明天皇は聖徳太子の父親。崇仏派で、朝廷において仏教を公認した天皇。在位たったの2年で疱瘡のために崩御。

穴穂部間人は用明天皇の皇后で、聖徳太子の母親。蘇我氏と物部氏の争乱を避けて丹後半島に避難していたことから、その地に「間人」という地名が残っている。

ちなみに、穴穂部間人を祀る神社は、日本にここだけらしい。

そして奧社に天照大神・月読命・須佐之男尊を祀っている。

奥社は、この境内ではなく裏手のビルの屋上にあるという情報があるが、私は未確認である。

鵲森宮の創建

物部守屋を滅ぼした聖徳太子は、守屋最後の拠点(難波の宅)であったと伝わる地に四天王寺を建立し、その四天王寺を鎮守するために、自らの両親である用明天皇と穴穂部間人皇后を祀ったのが始まりという。四天王寺はその後、南の荒墓山へ移設されたため、こちらの四天王寺は元四天王寺と呼ぶそうだ。

社名にある「鵲」カササギとは、朝鮮半島や中国に生息するカラスの仲間でコウライカラスとも言う。羽根の根元部分が青味がかった黒で、広げると白色の部分が扇子のように広がる美しい鳥である。韓国の国鳥となっている。

日本書紀に、

「聖徳太子の命により、新羅へ赴いた吉士盤金が2羽の鵲を持ち帰り、難波の杜で飼った」

とある。

その難波の杜が、この森であるとされたため鵲之森と呼ぶようになり、鵲森宮といわれるようになったらしい。

鵲森宮 参拝記録

実は、鳥居を発見するまで、ここに神社があるとは知らなかった。鵲森宮という神社の存在も知らないし、ましてや、このあたりが元四天王寺であることなど、知る由もなかった。

この日、奇しくも四天王寺七宮のひとつ堀越神社からスタートし、四天王寺、大江神社、愛染さん、高津宮、難波宮跡と訪問した最後に、究極にのどが渇き、自販機を探していたら見つけた神社であった。

四天王寺の記事はコチラ ⇒ 四天王寺(してんのうじ) 神秘のパワースポット

高津宮の記事はコチラ ⇒ 高津宮(こうづぐう) 縁切りと縁結

難波宮跡の記事はコチラ ⇒ 難波宮跡(なにわのみやあと) 古代宮殿

難波宮跡で

鵲森宮 発見

自販機で缶コーヒーを購入。そのまま森之宮駅へ向かって歩くわけだが、ふっと、ほんとに、ふっと、この角を曲がってみようと思い立ったのである。

曲がると、そこには小さな公園があった。営業マンだろうか、ベンチで休憩している。その周辺にカラスが。

なんとカラスの多い公園だろう。。。などと思いつつ、缶コーヒーで喉を潤し、タバコを一服。

と、ビルとビルの隙間に鳥居があるではないか。見過ごせない何かを感じた私は、鳥居に吸い込まれていったのである。

鳥居をくぐって路地を抜けると、そこが境内である。とても狭い境内であるが、なんとも奇妙な空気感がある神社だ。これといった特徴がない。というよりは雑多な気が混ざり合っているという感じであろうか。

いったん表の鳥居から出て、入り直す。

これが東向きの鳥居。こちらが正門となる。鳥居の正面に境内社が見える。

手水舎

手水舎で、手口を清めよう。そして、この雑多な気の正体を探ろうでなないか。

本殿

こちらが本殿の拝殿。こちらには前述のとおり用明天皇・穴穂部間人皇后と、聖徳太子が祀られている。

五幸稲荷社

鳥居の正面に鎮座するのが境内社の五幸稲荷社。

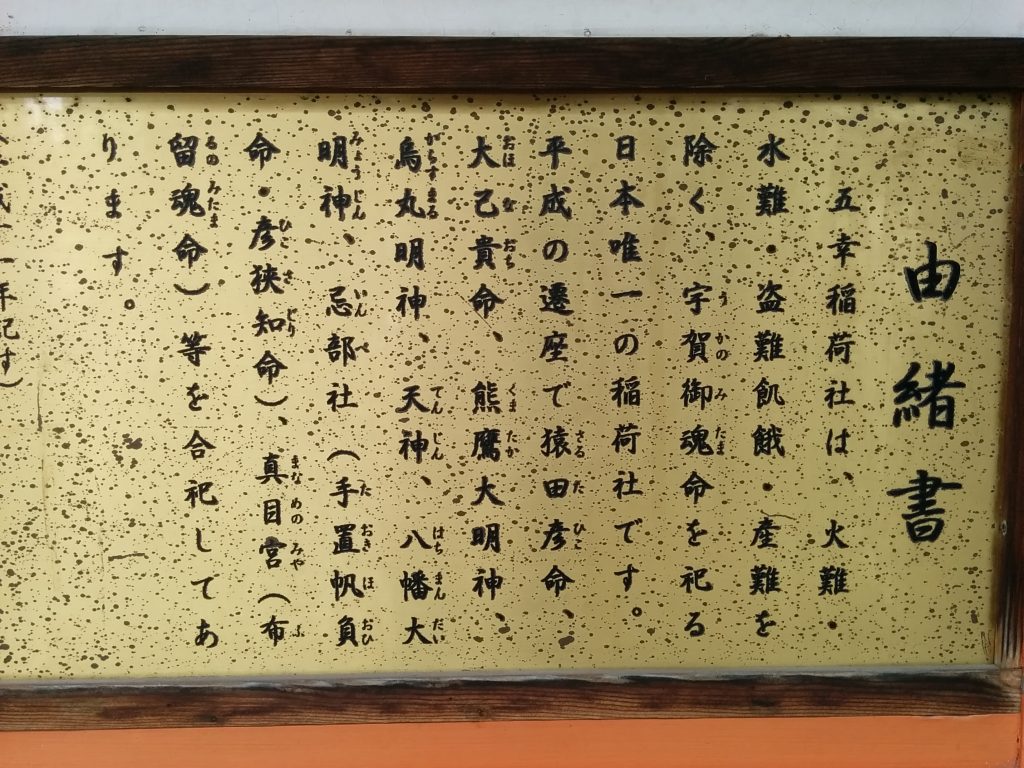

由緒書は、下記の通りである。

由緒書(五幸稲荷社)

五幸稲荷社は、火難・水難・盗難飢餓・産難を除く、宇賀御魂命(うかのみたま)を祀る日本唯一の稲荷社です。

平成の遷座で猿田彦命、大己貴命、熊鷹大明神、烏丸明神、天神、八幡大明神、忌部社(手置帆負命・彦狭知命)、真目宮(布留魂命)などを合祀してあります。

日本唯一というのは何をさすのか。

火難・水難・盗難・飢餓・産難の五難を除くという力を持った宇賀御魂命は、この神社だけという意味なのか。

宇迦之御魂神を祀る稲荷社は無数にあれど、宇賀御魂命を祀る稲荷社は他にはないという意味なのか、、、

こちらと同じく「元四天王寺」を名乗る「玉造稲荷神社」も、かつては「五幸稲荷」と呼ばれていて、伏見稲荷の分霊ではないといっていることからして、、、

当社も、伏見稲荷大社よりも古くから宇迦之御魂神(宇賀御魂命)を祀っているということが言いたいのだろうと推察するが、よくわからない。

五幸稲荷の祭神

宇賀御魂命(うかのみたま)

宇迦之御魂神のことと推察する。古事記では「宇迦之御魂神」、日本書紀では「倉稲魂命」。どちらも「うかのみたま」と読む。

猿田彦命(さるたひこ)

ニニギ尊の天孫降臨の際、道案内をしたとされる国津神。中世には、庚申信仰や道祖神と結びついた。その姿は、は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いているという。まるで西洋人のようである。

大己貴命(おおなむち)

国譲り神話で有名な大国主命のこと。出雲大社に祀られているとされているが。。。縁結びの神として人気である。

熊鷹大明神(くまたか)

あまり聞かない神様であるが、阿波の狸神とのこと。狸合戦で討ち死にした父の仇討ちを果たした。農家魚家を守護し、交通安全、厄除けに霊験あらたかと言われる。何故、稲荷社に狸神なのだろうか。

伏見稲荷大社にも、熊鷹社が存在する。伏見稲荷大社からの分霊を否定しているのだが。いかに。

烏丸大明神(からすまる)

鍋宮大明神ともいい、河内鋳物師たちの崇敬をうけていた鋳物の神である。

天神(てんじん)

一般的には、天神と言えば菅原道真公である。しかし、少彦名命の可能性もある。さらには石上神宮の天神社は、「高御産巣日大神」「神御産巣日大神」造化の二柱を祀っている。天神だけでは、よくわからない。

八幡大明神(はちまん)

誉田別命こと応神天皇。武運、勝負の守護神である。

手置帆負命(たおき ほおひ)

天太玉命の配下にあった神の一柱で、天岩戸神話に登場する建築や工匠の守護神。讃岐忌部氏の祖神。

天照大神が岩戸にお隠れになられたとき、彦狭知命とともに天御量(あめの みはかり)で計測して木材を切り出し、瑞殿(みずのみあらか)という御殿を造営。お出になられた大神は、そこに入られた。

彦狭知命(ひこ さしり)

こちらも、天岩戸神話に登場する、建築や工匠の守護神。そして、天太玉命の配下にあったことも同じ。紀伊忌部氏の祖神である。

布留魂命(ふるの みたま)

真目宮(まなめ の みや)で祀られていたとされる、布留魂命。

ストレートに考えると、石上神宮に代表される布留御魂大神。饒速日尊の十種神宝に宿る神霊であるが、同じと考えていいのだろうか。

亀の井

このあたりに温泉が湧き出していて、長寿の水ということで、聖徳太子が亀井水と名付けたらしい。

ちなみに、現在の四天王寺にも亀井の水がある。

四天王寺の記事はコチラ

➡ 四天王寺 神と仏が共存!四天王寺には多くの謎が仕掛けられている?

難波宮跡の記事はコチラ

➡ 難波宮跡 都会の真ん中に超癒し空間が存在した!風が吹き抜ける「古代宮殿」

高津宮の記事はコチラ

➡ 「高津宮」 縁切り坂と縁結び坂。断層が造り出すパワースポットである!

玉造稲荷神社の記事はコチラ

➡ 玉造稲荷神社|家内安全・縁結び・夫婦円満・金運・商売繁盛!上町台地に存在する聖地だ!

ディスカッション

ピンバック & トラックバック一覧

[…] https://spiritualjapan.net/1921 […]