琴平神社|高松市|田町の氏神様は蛇神様

琴平神社は、高松市随一の繁華街「瓦町」から西南に約500m、観光通りと田町商店街の交差点の少し東に鎮座する神社。

現在は石清尾八幡神社の境外末社となっているようだ。

境内には、方位盤上に回転する蛇の石像がセットされてあり、望みの方位に蛇像を向けて祈願すると願いが叶うという。

蛇は、こちらの祭神である大物主命を象徴する。大物主命は蛇神とされているからだ。

琴平神社について

琴平神社の概要

- 所在地 香川県高松市観光通1丁目1−20

- 電話番号 087-831-4989

- 主祭神 大物主神

- 創建年 1770年(伝)

- 社格 なし

- 公式HP なし

琴平神社 アクセス

MAP

最寄り駅

- 琴電 瓦町駅から500m

駐車場

- なし

琴平神社の祭神

琴平神社の祭神は、大物主神である。

大物主神

讃岐國の金刀比羅宮の主祭神でもあり、大和國の大神神社(おおみわ)の主祭神でもある大物主神。

三輪山に鎮まる大物主神は、神話においては「大国主命の幸魂・奇魂」であるとされる。また歴史家の中には大物主神は饒速日命であるという説を唱える方々も多い。

金刀比羅宮で祀られる大物主神は「水の神」の側面が強い。インドのクンピーラ=金毘羅=「ガンジス河の神」「ワニ神」である。

三輪の大物主神に関する詳細は、こちらの記事をご覧頂きたい。

金比羅大権現と大物主神に関する詳細は、こちらの記事をご覧頂きたい。

琴平神社の創建

由緒書によると、創建は1770年(明和7年)と伝わる。

当初の社名は「小田裏金比羅大権現」だったようだ。

金毘羅大権現というからには、讃岐の金刀比羅宮からの勧請なのだろう。

のちに(江戸時代の後期?神仏分離の世相を受けて)琴平神社と改称し、祭神も金毘羅大権現から大物主神に変更したのだろう。

由緒書には、明治43年に現在地に遷座したとされるのだが、、、

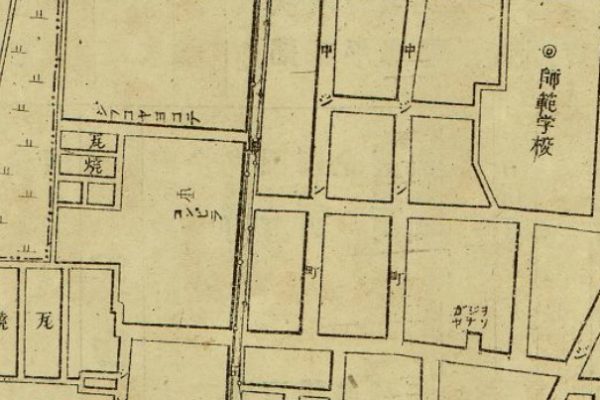

江戸幕末の絵図

これは幕末頃の高松城下下屋敷の図なのだが、右横に赤く囲まれた「金比羅社」が見える。「社」となっているので、既に神仏分離が行われていたということか。

通りに西向きに面している。現在の田町商店街に面していたということになろ。

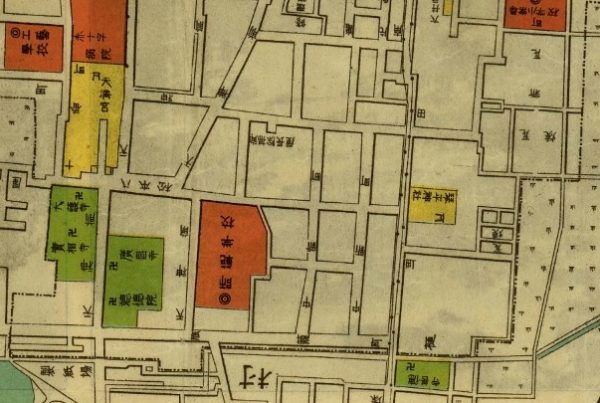

明治28年の地図

ややこしいが、この地図は上が南で下が北である。よって、幕末と同じ場所に西向きに面していることになる。社名は「コンピラ」とある。

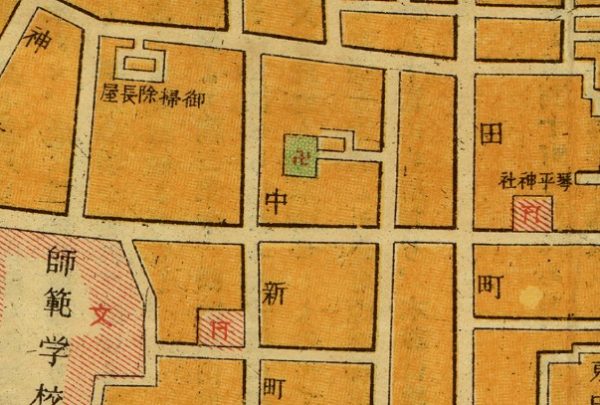

明治45年の地図

田町通りに西向きに面している。師範学校との位置関係から、明治28年と同じ場所に鎮座していることがわかる。しかし社名は「金比羅社」から「琴平神社」に変更されている。

大正12年の地図

場所が変わった。通りに対して南向きに面している。

上の地図までは、天満宮から延びる通りのドン突きに鎮座していたが、この地図では、その通りが旧境内を突っ切って伸びていて、境内が半分になってしまったようだ。

よって、明治45年前後から大正12年前後の間に遷座したと言える。

琴平神社のご利益

由緒書には

商売繁盛、家内安全、無病息災など、あらゆる悩みの守護神であり、霊験あらたかなる強力な神

とある。

金比羅大権現(クンピーラ)の流れを汲む大物主神の場合は、海上安全や海難除け、あるいは大漁など、海に係るご利益を賜るケースが多いのだが、こちらの大物主神は三輪山におけるご利益に近いと感じるのである。

まあ、そないに型にはめて考える必要もないのだが。。。

琴平神社 参拝記録

瓦町駅を降りてバスターミナルを越え、菊池寛通りを西へと進む。道路の左側の歩道を歩こう。

250mほど進むと、「南新町」という交差点がある。この交差点は、交差点全体がアーケードで覆われているので、すぐにわかるだろう。

そこを左へ(南へ)曲がり、南新町商店街へと入る。

商店街をブラブラと歩いていくと、途中から「田町商店街」になる。

そのまますすむと、田町の交差点に出る。百十四銀行、もしくは「たまじい」が目印だ。

▲猫のおじいさん?のキャラクター「たまじい」

百十四銀行に沿って左に曲がると、鳥居が見える。

琴平神社の鳥居

この鳥居は、慶応3年の寄進と書かれてある。

鳥居の神額

少し見えにくいのだが、「琴」に違和感がある。よく見ると「今」が左右反転しているではないか。

大阪の安居天満宮にも「逆さ文字」が刻まれた石碑があった。昭和の「和」が偏と旁が逆になったものだ。厄払いの意味合いがあるとも聞く。

こちらは「琴」の「今」だけが左右反転。んっ?琴の上の部分も左右反転になっているのかも。。。いやいや、「平」も「宮」も左右対称な文字だからわからないだけで、3文字とも左右反転しているのかも???

などと思っていたが、隷書体では、琴はこのように書くようだ。知らなかった。。。

蛇の石碑

この中央の蛇が360度回転する。結構スムーズに回転するのである。

この蛇の顔を、十二支の方角のいずれか願いを届けたい方角に向けてから、本殿に祈願すると、その願いが叶うといわれている。

末社

片隅に石造の祠が2基。右側は、榊立ての神紋からして「稲荷社」であると思われる。左側は謎。

さて、田町の氏神様にご挨拶して、商談に臨もうではないか。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません